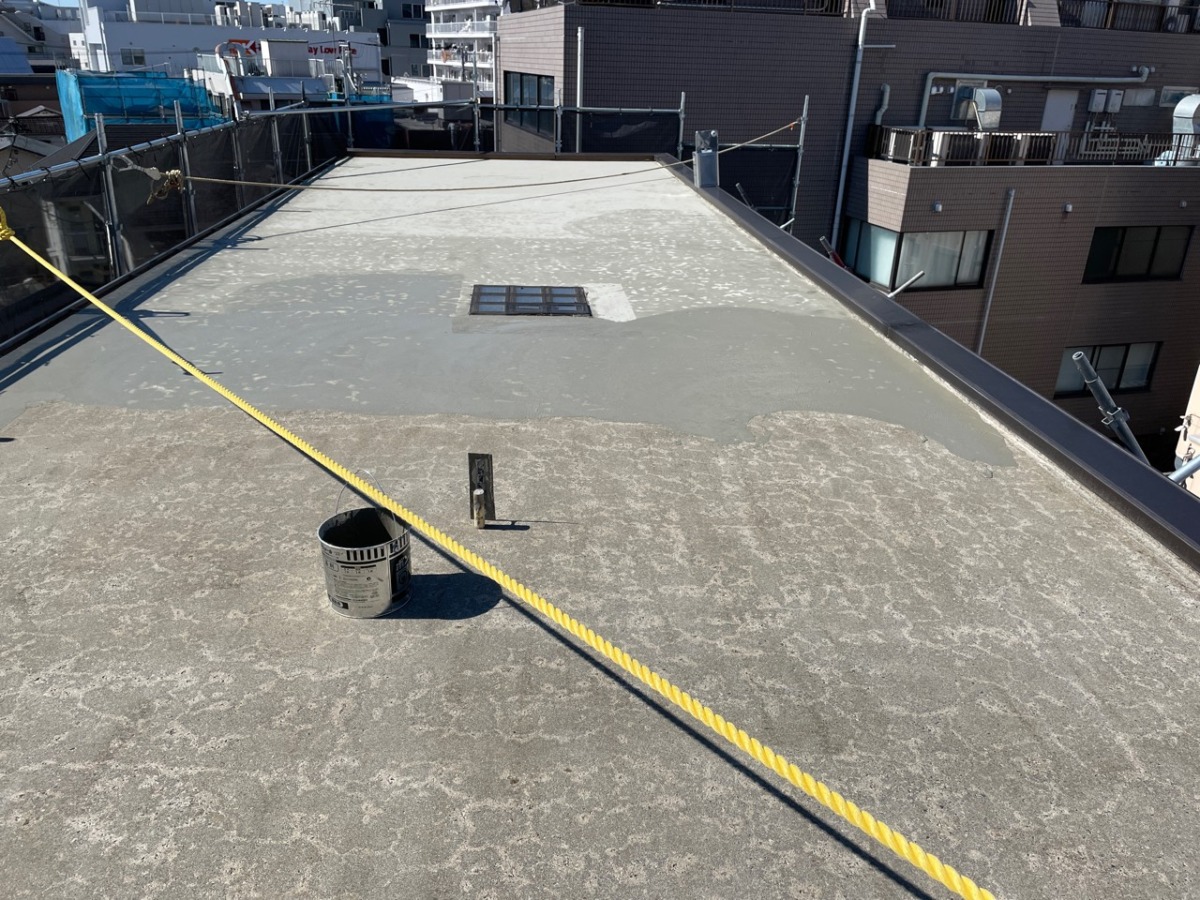

施工前の状況

今回の防水工事現場は、既存がALC(軽量気泡コンクリート)パネルの可能性が高いのですが、正確には判断できないほど劣化が進行していました。防水層の破断や浮きが多発し、雨水が内部に浸透し続けたことで下地がボロボロになっていました。

下地の激しい劣化は建物自体のメンテナンスが長期間行われていなかったことが原因と推測されました。末期的な状態に達しており、下地補修が重要なポイントでした。また、笠木を外すかどうかの判断については、部品の入手が難しいため温存することにしました。

- ビル改修工事(世田谷区用賀)

- 築年数:17年

- 建物構造:3階建て

- 防水仕様

- 平場:ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)

- 立ち上がり:ウレタン塗膜防水(密着工法)

それでは今回の防水工事を工程ごとに説明します。

ケレン・清掃

最初にモルタルの気弱部の除去を行いました。通常、劣化がひどい場合は完全撤去も検討しますが、今回の現場では最低限の撤去にとどめました。笠木を外さない方針のため、その周囲の清掃・調整も慎重に実施しました。

【関連記事】

カチオン系樹脂モルタルによる下地調整

下地調整は防水材の密着性を高めるため、カチオン系樹脂モルタルを使用して下地を平滑に整えました。

モルタルを「しごき」ながら施工します。できるだけ平らにすることでプライマーや防水材の密着性を向上させるためです。

特に今回のように下地の劣化が激しい場合は、この工程が防水の耐久性を左右するため、重点的に行いました。

プライマー塗布

そして、下地と防水層の接着を強化するためにウレタン系プライマーを塗布しました。使用したのはハンドルが長めの6インチローラーです。腰への負担を軽減しつつ、均一に塗布するための工夫です。また、プライマーの缶の置き方にも注意しました。

通気緩衝シート(QVシート)貼り

通気緩衝シートは長手方向にシートを貼る方法を採用しました。この張り方は施工効率が良いですが、シートの入手が難しいこともあり、ケースバイケースで判断する必要もあります。

シート転圧

シートを貼り終えると、シートの密着を高めるため、ローラーで転圧をしました。特にブチルゴム層がしっかり下地に馴染むように圧着することがが重要です。

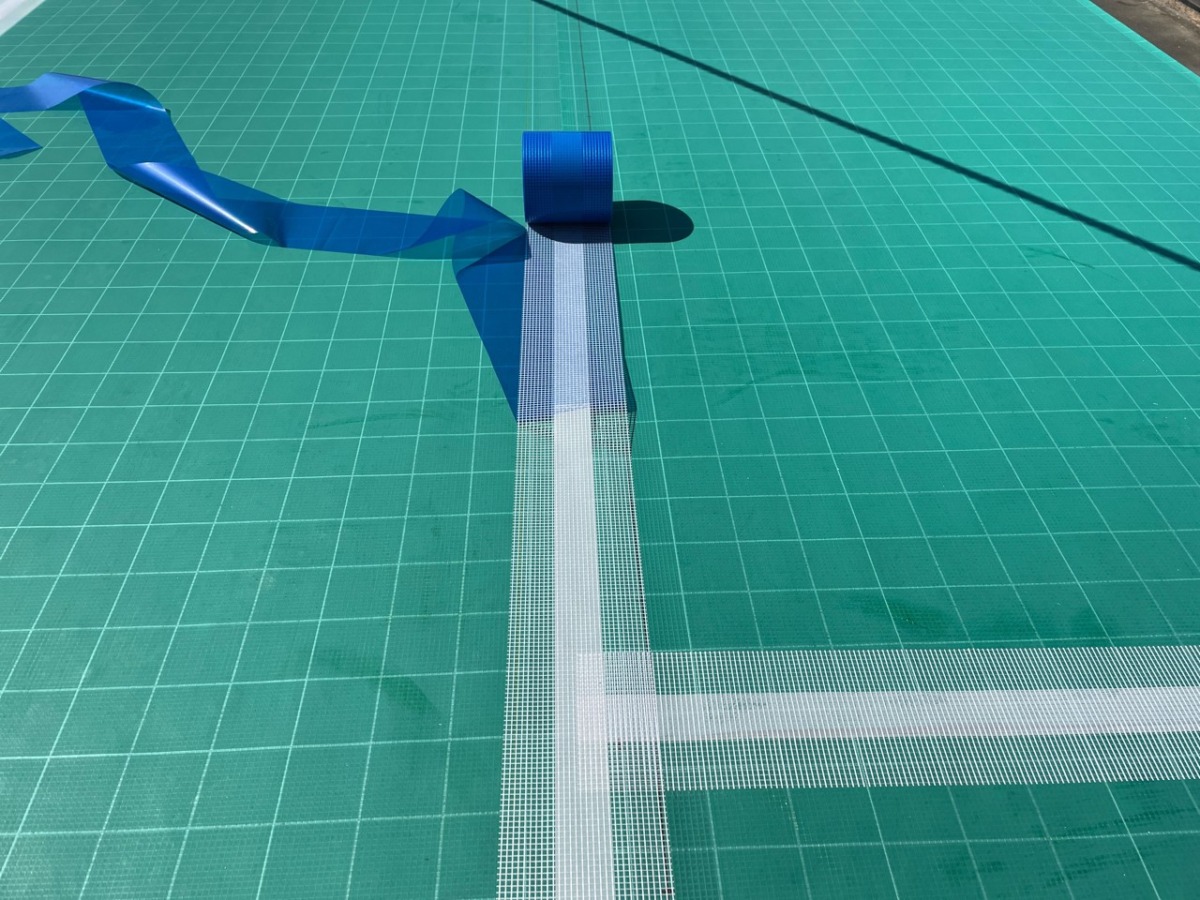

シートジョイント処理(QVテープ貼り)

転圧が終わると、ジョイント部分にブチルゴム系のQVテープを貼り、継ぎ目からの水の侵入を防ぎました。この際、隣のシートの継ぎ目が揃うように貼ることがポイントです。通気層の空気の流れを確保するため、シートの目地を均等に配置することが大事です。

【関連動画】

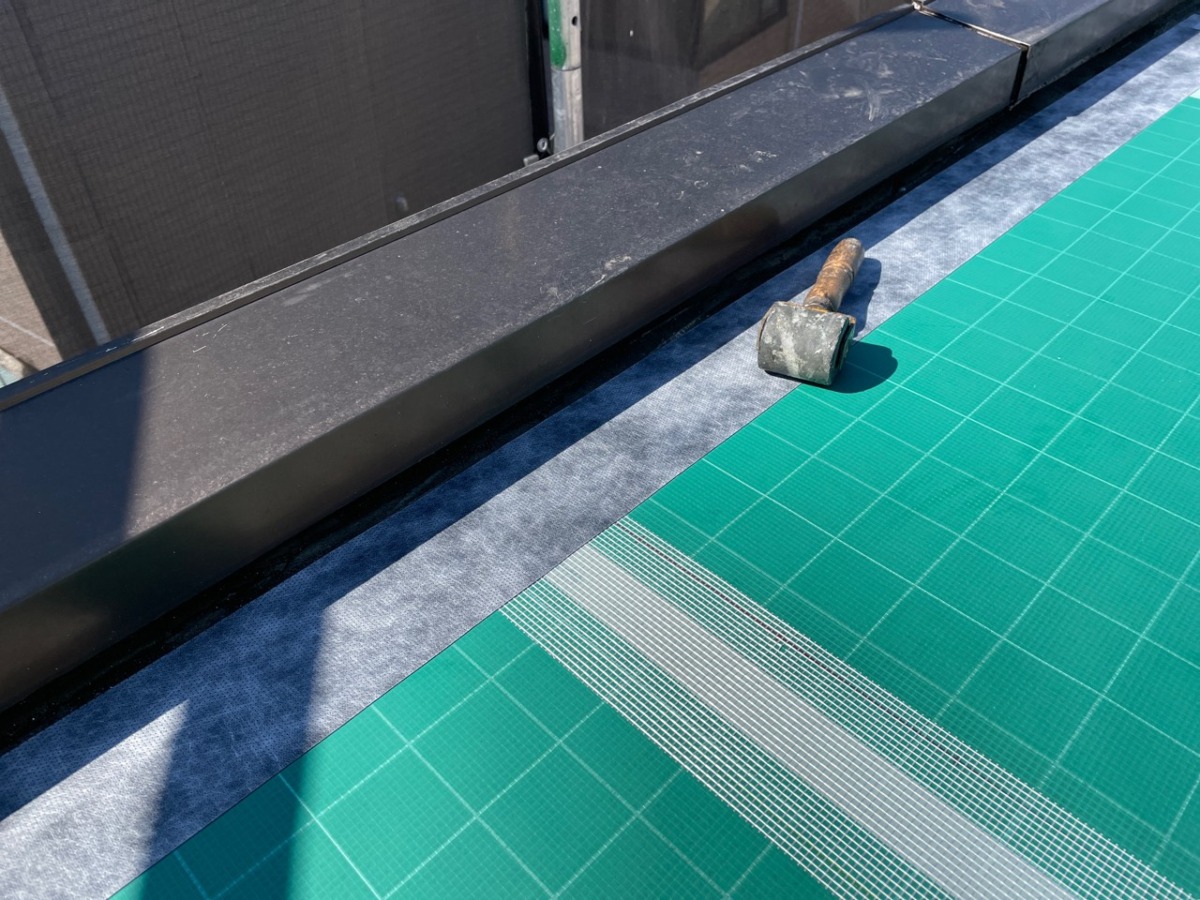

シート端部(MBテープ)処理

端部にはエンドテープ(MBテープ)を貼り、防水層の端部がしっかり固定されるようにします。ジョイントテープとは異なり、端部は密着が必要なため素材が異なります。

QVシート張りまでご説明しました。ここまでの工程で、防水層を支える基盤が整いました。この続きは後編で説明します。

今回の防水改修工事では、劣化が進行した下地の処理が最大の課題でした。既存の防水層は損傷が激しく、雨水が内部に浸透し、下地のALC(またはモルタル)が崩壊寸前の状態でした。まずは浮いた防水層や粉化したモルタルを除去し、清掃を行いました。

その後、カチオン系樹脂モルタルを使用して下地調整を実施。この工程で平滑な下地を作ることで、防水層の密着性が向上し、施工後の剥離リスクを軽減できます。次に、プライマーを均一に塗布し、通気緩衝シート(QVシート)を貼り付ける工程へ。今回は長手方向にシートを敷く方法を採用し、施工効率を向上させました。

シートをしっかりと圧着するために足踏みで転圧し、継ぎ目にはQVテープを貼り、通気層の道を確保。さらに端部にはMBテープを貼り、密着性を強化しました。このシートの施工が適切に行われることで、防水層の耐久性が大きく左右されます。

このあとの工程では、湿気を逃がすための脱気筒の設置を行い、ウレタン防水層がしっかりと機能する環境を整えます。その後、補強用ガラスクロスを貼り付け、ウレタン塗膜防水の1層目・2層目を順番に塗布。仕上げにはトップコートを塗布し、防水層の耐久性をさらに向上させます。適切な工程を踏むことで、長期間にわたり防水機能を維持できる施工を実現します!後編をお楽しみに。