世田谷のビル屋上防水工事の後編です。

【前回の記事】

この防水改修工事では、劣化した下地の補修と適切な防水処理が重要なポイントでした。施工前の状態は雨水が浸透し、ALC(またはモルタル)の下地がボロボロになっている末期的な状態でした。

そこで、浮いた防水層や劣化したモルタルの除去を行い、カチオン系樹脂モルタルで下地を補修しました。その後、プライマーを塗布し、通気緩衝シート(QVシート)を長手方向に貼付ました。さらにシートをしっかり転圧し、ジョイント部分にはQVテープ、端部にはMBテープを施工しました。これらの処理により、下地の補強と通気層の確保が完了しました。

次の工程では、脱気筒の設置やウレタン塗膜防水の塗布に進み、最終的な防水層を形成していきます。では工程の続きをご説明します。

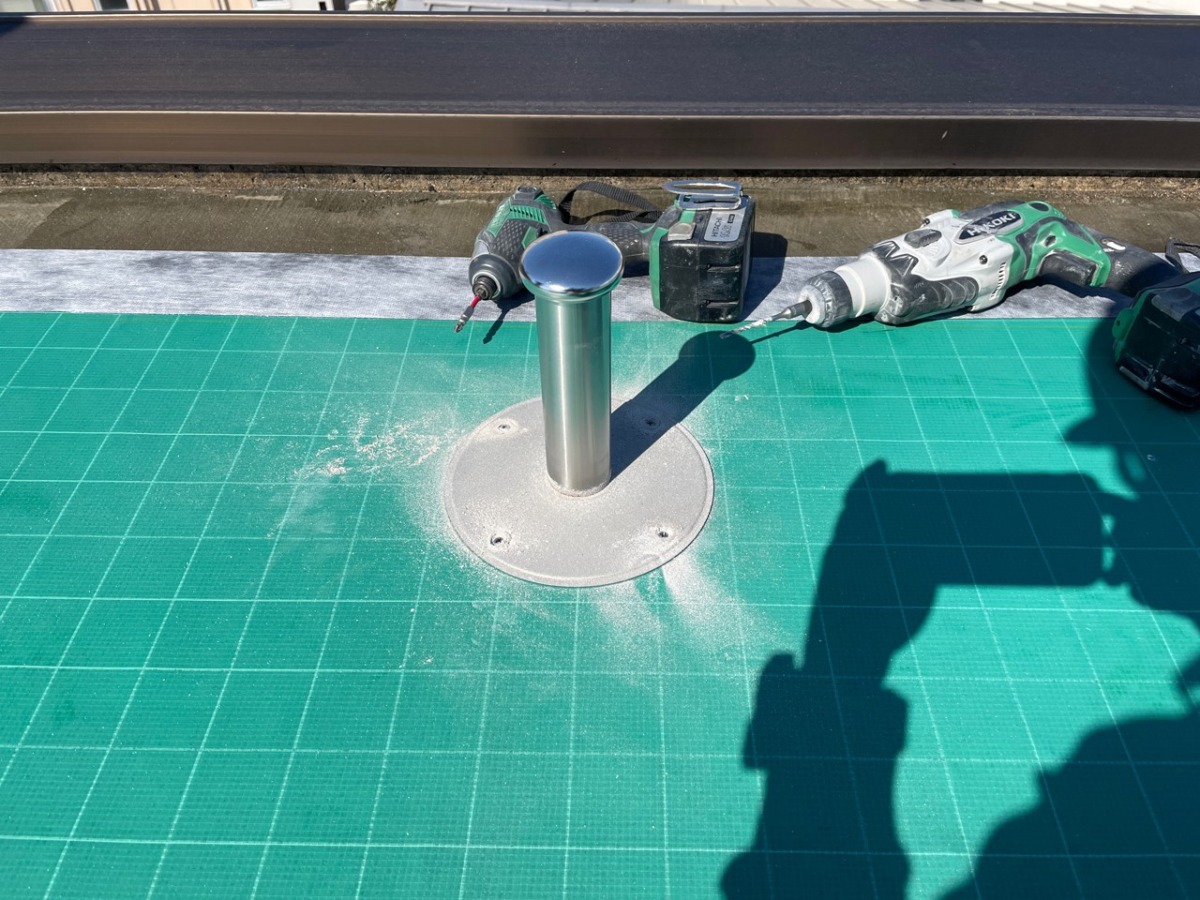

脱気筒新設

湿気を効率よく逃がすために脱気筒を設置しました。一般的に5cm~3cmの位置に設置するのが適切で、今回は適切な範囲内で配置です。脱気筒の固定には、ドリルで穴を開けた後にビス止めを行いました。

補強用ガラスクロス貼り

ウレタン防水の耐久性を向上させるため、補強クロスを貼りました。特に脱気筒周辺や端部などの負荷がかかる箇所には、クロスを入れて念入りに補強です。

【関連記事】

天窓設置

天窓周辺の防水処理も重要なポイントです。木枠の天窓にウレタン防水で施工しました(これについては後ほどご説明します)。施工後に不具合が出ないように慎重に防水処理を行いました。

ウレタン防水 1層目塗布

金ゴテとローラーを使用し、ウレタン防水1層目を均一に塗布しました。ウレタン防水1層目は特に「下地の吸い込みを抑え、密着性を高める役割」を持ちます。

ウレタン防水 2層目塗布

ウレタン防水1層目の塗布後、完全に硬化したことを確認し、ウレタン防水2層目を塗布します。2層目は防水層の厚みを確保し、耐久性を向上させる役目を持ちます。仕上げ面がなるべく均一になるよう、1層目の傷を補修しながら塗布することが大事です。

【関連動画】

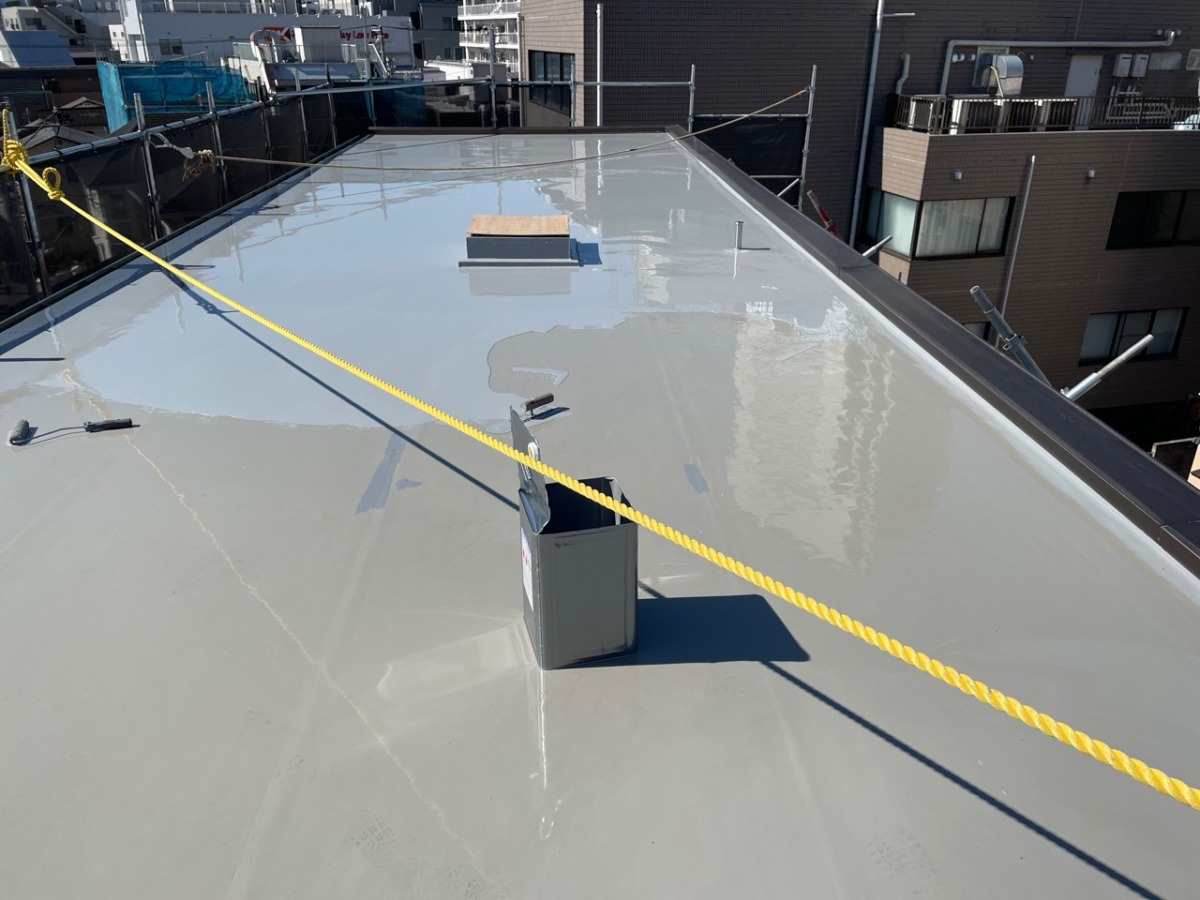

トップコート塗布

最後にウレタン防水層を保護するために、トップコートを塗布します。使用したのは9インチローラーです。施工時には塗料缶を専用の台に置き、地面に直置きしない工夫も実施しました。

施工後の確認

これで施工完了です。施工後は仕上がりをチェックします。今回の現場は、特に下地の劣化が激しく、通常の防水改修以上に下地補修が重要でした。

また、天窓周辺や笠木の処理に関しては、状況に応じた柔軟な対応が求められました。笠木を外さなかった理由についても、部品の入手が困難であるため、温存する判断をしました。

天窓の木枠とウレタン防水の相性について

今回は木枠の天窓にウレタン防水を施しましたが、施工する際には、以下の点に注意が必要です。

- 木材の吸水性:

木材は水分を吸収・放出する性質を持っており、湿度や気温の変化によって膨張・収縮します。これに対し、ウレタン塗膜防水は硬化後に柔軟性を持つものの、木材の動きに完全には追従できません。 - 接着不良のリスク:

木材表面は多孔質であり、ウレタンの密着が悪くなりやすいです。また、木材の油分や防腐処理剤がウレタンの硬化や接着を阻害することもあります。適切な下地処理をしないと、防水層が剥離し、雨漏りの原因となります。 - 通気性の問題:

木材内部に含まれる水分が蒸発すると、ウレタン塗膜の内側に気泡が発生し、剥離や膨れが生じる可能性があります。特に施工後、日射によって急激に温度が上昇すると、膨れが顕著になります。 - 木枠の天窓に適した防水処理の方法:

ウレタン塗膜防水を直接木枠に施工するのではなく、適切な処理を施すことで、木材の動きに対応しつつ防水性を確保することが可能です。

今回は相性が悪いのを承知で適切な下地処理と防水処理を行い、木部にウレタン防水を行いました。

まとめ

今回の改修工事は、劣化が進行した下地への適切な処理がポイントでした。また、通気緩衝工法の適切な施工や、笠木や天窓といった細かい部分の対応も重要な課題です。全体的に下地処理の徹底が防水の成否を分ける現場だったといえます。

今回の改修により、適切な下地補修と高品質な防水層の形成が実現し、長期間にわたる耐久性が期待できます。しかし、防水層を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。トップコートの塗り替えや、天窓や笠木の状態確認を継続しながら、建物を適切に維持していくことが重要なのです。