今回は、以前書いた荒川区のテナントビルの防水塗装工事編です。

【前回の記事】

見積り時からイレギュラー続きの現場でしたが、今回の工事でもイレギュラーがいろいろとありました。そんなイレギュラーに対応するために、防水塗装工事でどのような工夫をしたのかお話ししたいと思います。

簡易的な足場を建てる際に気を付けたこと

こちらのビルはオーナーが台湾の方で、ビルに入居していらっしゃる16世帯の方々も海外の方がほとんどで、国際色豊かです。そのため、注意書きも英語だけでは通じず、塗装したばかりの壁に台車を立てかけてしまったり、傘をひっかけてしまったりして、工事は難航していました。

また、工事内容についても予算の都合で補修箇所にも制限があり、予算のバランスを見ながら厳選した箇所のみの工事となりました。

そんな雑居ビルの防水塗装工事は、足場を組むところから始まります。予算の関係で、足場を全体にはかけられなかったため、部分的に必要な箇所だけ建てました。

本来であれば、ビルを囲むようにして足場を建てれば強度もありますし、メッシュシートに受ける風の影響にも耐えられます。

しかし、足場を簡易的に建てた場合には、メッシュシートが風の影響を受けると、ヨットの帆のようになってしまい、足場に負荷がかかるのです。そこで、足場を使用しない時は、メッシュシートをこまめに巻き上げるようにしていました。

さらに、工事中の落下物に備え「朝顔」と呼ばれる踏板を1枚余分に取り付ける仕様にしています。ビルにアンカーも打っていますが、ビルが古いため強度の確保ができません。

実は足場を建てている時に、壁に取り付けられた裸電球を割ってしまうということがありました。もともと外気にさらされ長い間設置されていた電球だったため、触れただけで割れてしまったのです。すべてにおいて、慎重な取り扱いが必要なため、足場班も苦労しました。

途中、予告なしにお隣の工事が始まってしまい、本来建地を建てる箇所が塞がってしまったので、お隣の現場に頼んで連結をさせてもらうことに。職人から「隣に足場が建っています」と連絡を受けた時は、本当に驚きました。

また、足場の1階部分は建地にはスポンジを巻きつけ歩行者に配慮し、点字ブロックを避けて、建物にピッタリ沿うように建てています。今回は非常に幅の狭い足場なため昇降が付けられず、簡易階段をとりつけました。工事に最低限必要な足場をさまざまな工夫をして建て、なんとか工事をする準備は完了です。

ガードマンを配置する

足場を建てる際には、「交通誘導警備業務検定」の資格を持っているガードマンを2名立たせて、建材の上げ下ろしをしました。歩行者誘導用に1名、車誘導用に1名で、それぞれ車道と歩道に立ちます。資格を保有していることで、しっかりとした誘導ができ安心です。

このガードマンですが、業者によっては予算を抑えるために、適当なスタッフをガードマンとして立たせる場合があります。大手の工事では、現場の顔はガードマンだと言われ、事故が起こるか起こらないかはガードマンにかかっており、今回のような交通量の多い道路など危険をともなう工事には、必ずガードマンが必要です。

くれぐれも、ガードマンを使用しないことで工事費用を安くあげる業者では工事をしないようにしましょう。工事中に事故が起こってしまっては、元も子もありません。

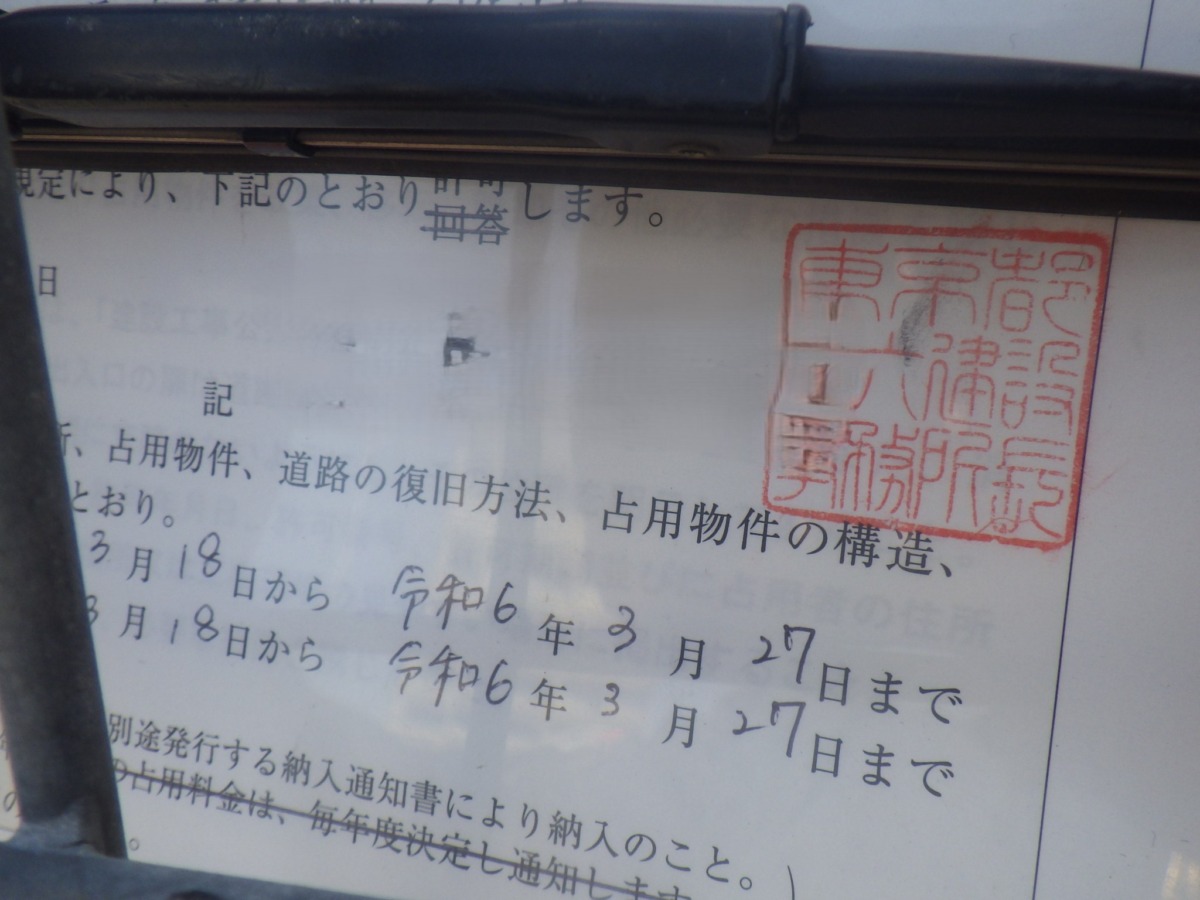

さらに、公道で積み下ろしをする場合には道路使用許可が必要となりますので、今回は足場の1階部分に許可証を掲示しました。普段はトラックなどに置いておくのですが、この現場は周辺に工事をしている建物が多く、監査が入る可能性もありましたので、見やすい位置に設置をしたのです。

監査が入った際に、許可証などがきちんと用意されていれば、スムーズに対応ができ工事が長く止まることはありません。

この道路使用許可証は、現場最寄りの警察所へ出向かなければならないため、現場が始まる前にも、最低2回は現場周辺に行かなければならず手間がかかるものです。そのため業者によっては、この手間を省くため道路使用許可を取らずに行うところもあります。

しかし、道路使用許可を取らずに工事を行い、現場に監査などが入った場合には、道路交通法違反などを問われ、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。しっかりと法律を守り許可を取ることは、工事を安全にすすめるために必要なのです。

防水工事前の壁面の補修工事

防水工事をする前に、屋上の腰壁や塔屋の壁面を補修します。まずは塔屋の壁面です。カッターを使ってVカットし、薬剤を入れてから補修工事をしました。

次に腰壁は、グラインダーでUカットし溝を大きくあけ、そこにプライマーを流し入れていきます。

ここには、エポキシ系のへこまない樹脂モルタルを詰めこみ、埋めたものが割れないよう材料を選びました。

さらに、床の目地も補修します。こちらは、本来であればシーリングを打つのですが、予算の都合で無収縮系モルタルを埋め込みました。カチオン系のモルタルもあるのですが、それですと割れてしまうため、ここでは無収縮系モルタルを使用しています。これで補修工事は完了です。

屋上防水工事

屋上にある塔屋の外壁と屋上の腰壁の補修工事が終わったら、床面の防水工事です。通気層を貼り、つなぎ部分には捨て塗りをし、ウレタン塗装の1回目をします。

こちらの職人はクシゴテを使い、奥から手前に足跡などを付けないように丁寧にコテで防水剤を流し、美しくしあげました。クシゴテで仕上げると、膜厚を均等にすることができます。

2回目のウレタン防水剤もクシゴテで流します。職人によっては、金ゴテやローラーなどを使用する人がいますが、それぞれ職人の個性です。

最後にローラーでトップコートを塗り、美しく仕上げたら床面防水工事は終了となります。

【関連動画】

壁面のタイル補修

こちらのビルのオーナー様は、壁に貼り付けられたタイルの剥落を非常に気にしていらっしゃいました。そこで、剥落している部分と剥離の可能性がある部分の補修をご依頼頂き補修しようとしたところ、躯体(タイルを張り付けている土台の壁)から割れている箇所があったのです。

そこで、まずは平のみが先端についたドリルで壁に振動を与えて斫り(“はつり”とは、コンクリートなどを削ったり、穴をあけたり、壊したりする作業のこと)躯体からタイルを剥がします。

躯体が割れている箇所をプライマーで埋めて、下地・中塗り・上塗りをして補修しました。その後タイルをすべて張り込み、シールを打って終了です。

本当であれば、全体的に壁の補修をしたほうがより安全でしたが、今回は割れている箇所とタイルの接着が甘くなっていたところのみ補修しました。

階段の補修工事

階段の場所は半分屋外になっているため、鉄階段の手すりや踏面など全体にサビがでていました。

そこで、通常であればささら(階段の両側にある階段の形状に合わせ加工された壁面)には金属用プライマーを塗り塗料で仕上げるのですが、今回は防水塗料を塗って仕上げ、その上に長尺シートを貼りこみます。

鉄階段を金属用プライマー+塗料で仕上げた場合、サビ止めをいれても年数が経つにつれて際から錆びるのが通常です。しかし、防水剤の場合は際から錆びることが少なく万が一錆びても防水剤を通して錆が回るのに時間がかかります。

今回はすでに水漏れや水が溜まりやすくなっている状況を考えると、補修した後も錆びがでることが予想されるため、少しでも錆びないように防水材の塗装を選びました。通常の塗料で塗るよりも費用は高くなりますが、水に強くなるので提案させて頂きました。

また長尺シートは階段の踏面部分だけでなく、蹴込みにも貼ります。というのも、すでに階段の裏にまで雨漏りがでてしまっているため、長尺シートの補強で階段の劣化を抑えることが目的です。これで階段の補修工事も完了です。

さらに階段踊り場は、平場用のシートと階段用のシートを温風機溶接機で床溶接棒を溶かしながら溶接してしっかりと接続します。溶接すればつなぎ目も分からなくなり、水が浸入するのを防ぎます。

お客様の意向を踏まえたベストな工事とは

僕は、いつも水に対する恐れを持っています。本当に水というのは、どこから入り込むか分からず、そしてどんなに対応をしたとしても思いもよらぬ隙間から入り込み、家や建物を腐食させ破壊します。だからこそ、水に向き合い慎重に対処するのです。

この階段の手すりの塗装も、長尺シートを蹴込みに張り込んだことも、どちらも慎重に考えた結果選び出した工法となります。階段の腐食がこれ以上進まないように、ベストを尽くした工事です。

次回はいよいよ完工検査です。

こちらのビルは、オーナー様の意向と予算の関係で、本当に気になるところだけの補修工事でした。実際まだ雨漏りをしている箇所もありますし、階段やビルの壁などは塗装していないので錆汁なども放置したままです。

しかし、お願いされた範囲の中ではベストな工事をしました。お客様の意向や、建物の状況などを見て、最善の工事をするのが塗装職人です。防水工事、階段の補修工事も一般的な工事とは対処方法が少し違いますが、建物に合った工事ができたと思います。

建物の状況に合わせて工事するのがプロの仕事です。これからも、これまで培った知識を活かしてお客様の建物に合った工事をしたいと思います。

【次回の記事】