劣化は必然的に起こってしまうものなので、100%防止するということは不可能です。

しかし、劣化の状況や劣化部分の材質などに合わせて、最適な工法で修繕することで、再発を最大限抑制することが可能です。そういったマンションの劣化現象には、主にこういうものが多く見受けられます。

塗装職人では、様々な現場で作業をしてきた経験豊富な職人が、劣化の状況や材質などをしっかりと見極め、適切な施工を実施致します。

劣化の種類

- チョーキング(白亜化)

-

吹き付けタイル等の旧塗膜が、紫外線、水分等によって塗膜樹脂が分解し、塗装膜表面が粉状になる状態。 指で触れると粉がつく状態。

- 塗膜汚染およびコケ・藻の付着

-

空気中の汚れなどが、雨ダレなって付着し、また日当たり不良等の環境下でコケ、藻発生付着により美観を損ねている状態。

- 塗膜の亀裂

-

経年による温度差や乾湿によって塗膜が劣化し、現仕上げ塗装膜の表面が細かく微細に割れている状態。

- 下地調整材の浮き

-

躯体コンクリートの巣穴や段差等を調整するためにセメント系下地(モルタル)をコンクリート上に施工していますが、建物に加わる外力およびひび割れから水分が浸入して、相互の付着力低下による接着不良の状態。

- ひび割れ(クラック)

-

躯体の動きにより起こる割れ目。またセメント製品は乾燥の際および季節により異なる温度・乾湿の差によって体積収縮(熱による膨張)が生じ、割れ目ができた状態。

- エフロレッセンス(白華現象)

-

コンクリート内のアルカリ成分が、ひび割れに沿って水分とともに流失し白い結晶となっている状態(水廻りによる白華現象)コンクリートの劣化が生じていることを示している。

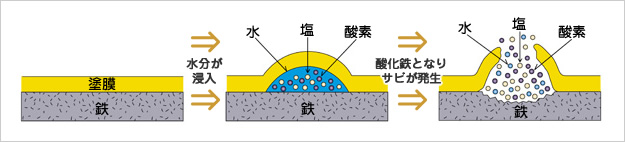

- 爆裂現象、コンクリート押出、鉄筋露出

-

ひび割れ箇所などから水や炭酸ガスがコンクリート内に浸入することにより、コンクリート内部の鉄筋にさびが発生し、体積が膨張することで周囲のコンクリートを押し出し破壊する状態。

- 発さび

-

さびは塗膜劣化の種類の中で最も重要な劣化指標になるものである。さびにはフクレを伴わないさびと、フクレが破れて発生するフクレさびがあり、分布状態も全面的に均等に分布している場合、部分的に密集している場合、糸状に密集している場合などいろいろある。

- 磁器タイル

-

磁器タイルの目地部はモルタルが露出しているため、外的影響を受けやすく、粉化、ひび割れ、欠落等の発生により、防水機能が低下する。 また、磁器タイルは浮き、割れ等の発生により欠落にもつながる。磁器タイルの欠損は、躯体保護機能低下および美観が低下するばかりか、欠落時の人身事故のおそれもある。

では次に過去に実際に当社が施工した劣化と修復の様子を、箇所ごとに詳しくご紹介いたします。

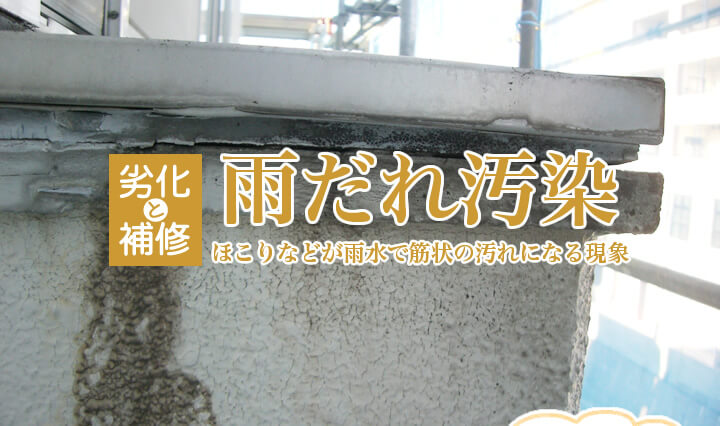

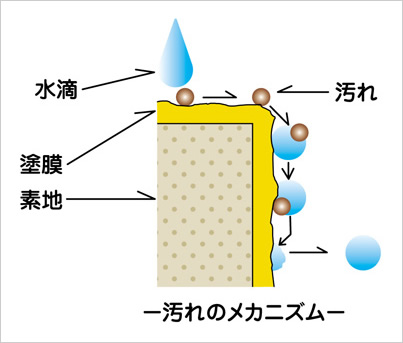

雨だれ汚染の原因と対策

筋状に汚れが付着して大切な建物の美観を損ねてしまう現象です。特に淡い白系統の色のマンション、ビルの外壁に目立つ症状です。

笠木やパラペットなどの平面の上にたまったほこりや汚染物質が、雨水により流されて付着したものです。油分などが混じることもあります。耐久性には問題ありませんが、美観的に気になる症状です。

汚染物質の滞留を防ぐ為、天端等は凸凹しないようにほこりや汚れが常時たまりにくくするなどして平滑に仕上げる。できるだけ汚れが目立ちにくい色の塗料で塗装をする。又、汚れを低減させる為には、汚れに強い低汚染型塗料での塗替えをするなどをします。

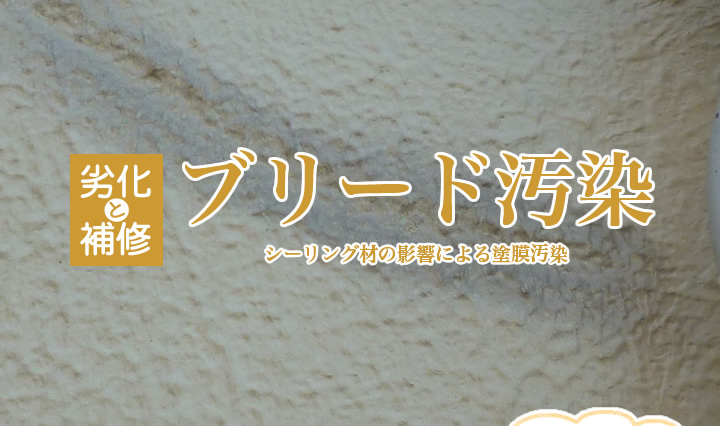

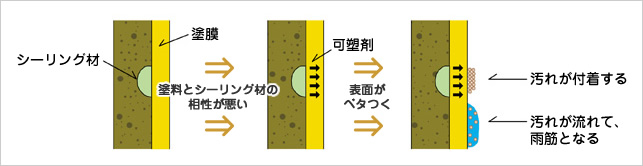

ブリード汚染の原因と対策

シーリング材の影響により、塗膜を汚染してしまう劣化現象です。目地やクラック補修部など、シーリングを施した場所で起きます。

サッシ周りや外壁の目地、クラック補修に使用されたシーリング材と塗料の相性が悪い場合に化学変化を起こして、可塑剤(シーリング材に柔軟性を持たせる原料)が塗装表面を侵して、塗膜に粘着性を持たせ表面がベタつくことにより、空気中のホコリなどが付着し汚染してしまいます。

また、降雨などによりその汚れがが壁をつたって流れて、筋状に汚染してしまったりもします。

アクリルウレタンシーリング材やノンブリードタイプなどの、可塑剤が表面に出にくいシーリング材で改修を行うことが必須です。

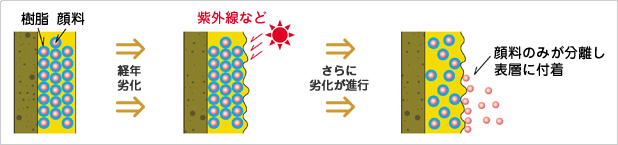

チョーキングの原因と対策

外壁の塗膜が長年の紫外線などの影響で、劣化して粉化してしまう現象。

紫外線・温度・水などが長時間作用して、塗膜表面の樹脂や顔料が劣化し、顔料のみが白色の粉化物として表層に付着します。

塗替による素地の保護機能と美観の回復が必要です。改修時には塗膜密着不良防止の為、チョーキング層を除去した後、耐候性を考慮した仕様による塗装を実施します。

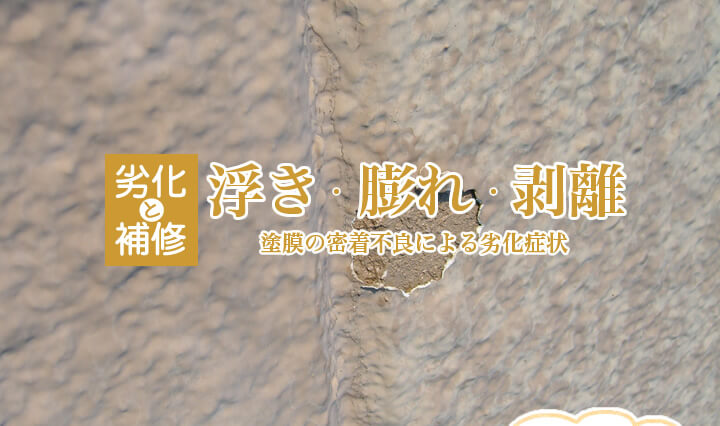

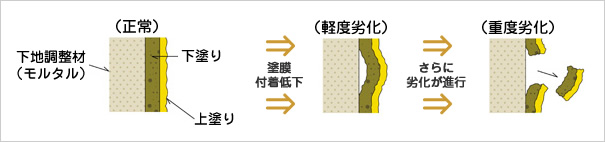

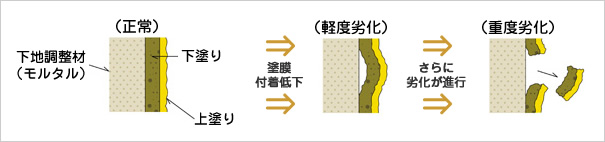

浮き・膨れ・剥離の原因と対策

塗膜の密着不良により浮きや剥離が発生している状態。素材の保護機能の低下が考えられます。

紫外線や雨水などによる経年劣化での付着低下の影響が考えられます。

浮き・膨れの密着不良箇所や、剥離箇所周辺の脆弱な塗膜を完全に除去してから、しっかりとプライマーを塗布し、塗装をします。

特に剥離部分の下地が湿っているなどについては、漏水からくる雨水なのか結露による湿気なのか、原因を特定して、良く乾燥させてから施工に入ります。

劣化が起きているのが部分的であっても、密着不良は広範囲に及んでいることが多いので、密着不良箇所は完全に除去することが重要です。

退色・色あせの原因と対策

経年劣化により、塗装が退色・色あせを起こしてしまう状態。

紫外線や雨水等の影響により塗料中の樹脂や顔料が劣化して起こります。

環境に適した塗料の採用が重要!紫外線や雨水等の影響を受けやすい箇所には、高耐候性塗料(フッ素・シリコン・ウレタン等)を塗装。

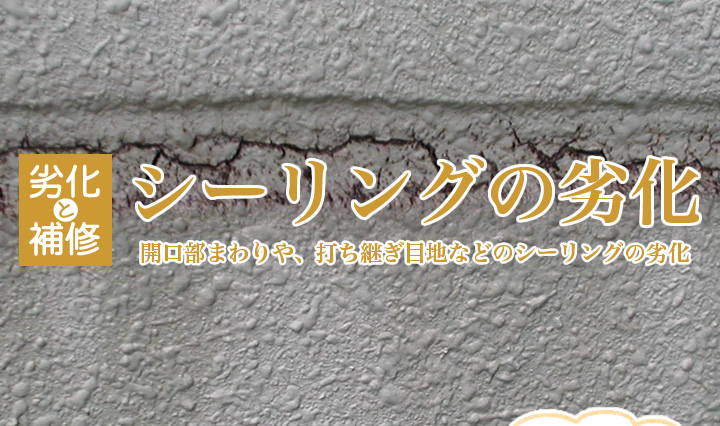

シーリング劣化の原因と対策

紫外線などの外的要因による経年劣化です。

外壁のシーリング汚染を避けるために、ノンブリードのシーリング材を使用します。さらに肉厚のボリュームあるシーリングを可能にするために、2液型のシーリング材は必須です。建造物の気密性・水密性を保つために非常に重要な役割を果たすものなので、塗装修繕工事の際は打替え(打ち直し)が前提です。

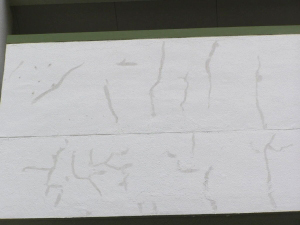

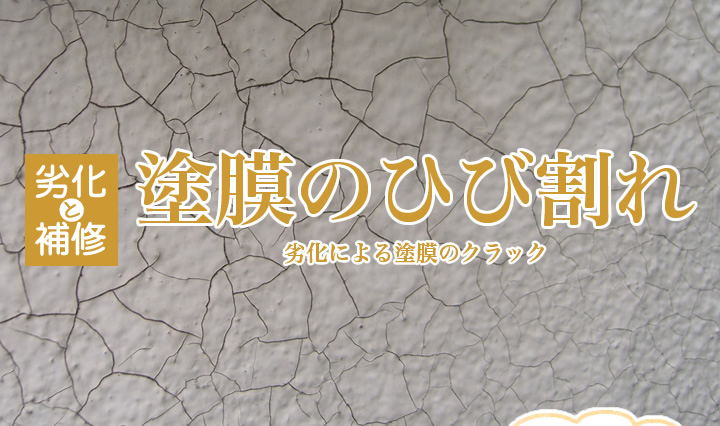

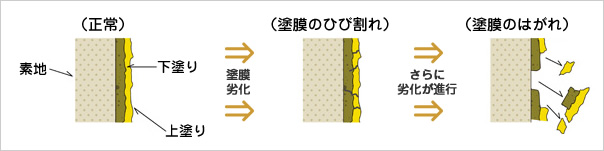

塗膜ひび割れの原因と対策

美観が損なわれた状態になり、素地の保護機能低下が発生します。塗膜の下の素地などのクラックとは違いますが、塗膜の剥離の原因になります。

紫外線や、温度差と乾湿の繰り返しによって、塗膜が縮み、劣化して割れた状態になります。

塗替による素地の保護機能と美観の回復が必要です。旧塗膜からの剥離防止の為、脆弱塗膜を徹底的に除去した後、塗装します。

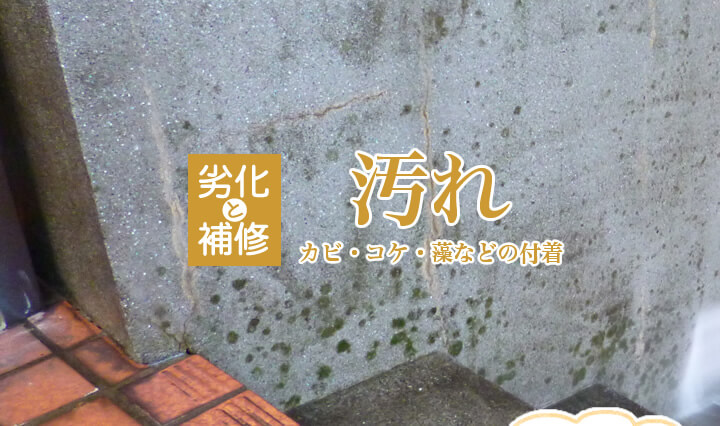

汚れの原因と対策

外壁は経年劣化とともに、中性(酸性でもアルカリ性でもない状態)の状態になっていきます。

カビ・コケ・藻の成育条件は、その中性の状態及び、適度な陽光・温度(25~30℃)と湿気がある条件のもとで発生しやすくなります。また紫外線が当たる方角よりも、北側や影になりやすいなどの、日当たりの悪い場所に発生しやすいです。

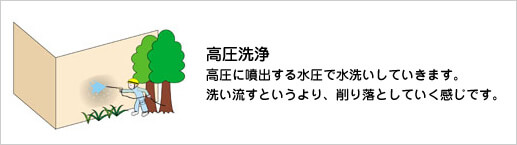

高圧洗浄のジェット水流によってコケ・藻を除去し塗装をおこないます。高圧に噴出する水圧で、洗い流すというより、削り落としていく感じです。

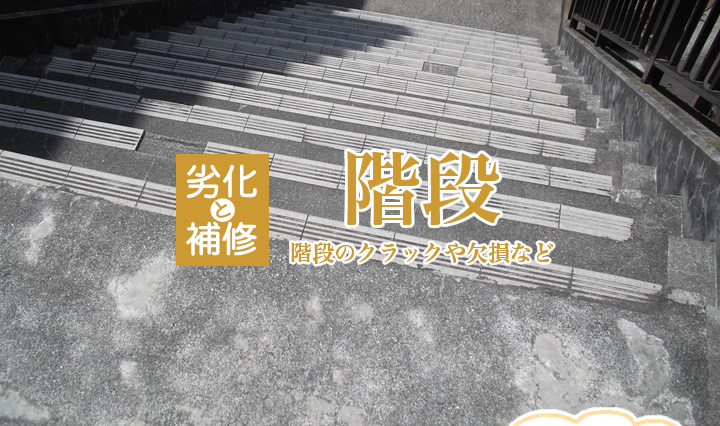

階段クラック・欠損の原因と対策

外部階段の蹴込みや踏み面のクラックは、下地調整後にエポキシ注入やセメントフィラーなどの刷り込みの後に必要に応じて防塵床塗料や防水施工などで仕上げます。遮音性や防滑性ビニルシートなどでの施工も可能です。

経年劣化や、地震などの強い外力により発生。

階下に漏水を起こす可能性もありますし、利用者の安全面にも影響が出てきてしまいますので、欠損はしっかりと補修し、クラックにはウレタン防水や床シートなどの施工をして、安全面も防水面もきっちりと復元します。

白樺現象(エフロレッセンス)の原因と対策

クラックからなどの雨水などの侵入によりコンクリート内の炭酸カルシウムが流出して、白い結晶状の物質が付着し、白く跡になる現象です。

コンクリート内のアルカリ成分などの炭酸カルシウムが、がクラックなどのひび割れに添って水分と共に流出し結晶化したもので上階やクラック等からの漏水が原因。

漏水原因となっている箇所の防水工事やクラック補修。エポキシ樹脂ピンニング工法や低圧注入による処置をする。

サビ汁汚染の原因と対策

サビが原因で汚れてしまう劣化現象です。

クラックやシーリングの劣化部から、雨水などが侵入し、内部の鉄筋が錆びて流れでる鉄筋の錆汁流出や、酸性雨の影響でコンクリート成分中に含まれる炭酸カルシウムが酸性雨により溶出分解し、雨水中に溶けている鉄イオンが酸化し酸化鉄となることにより、汚れとして表面にこびりついてしまうことが原因です。

水分などの流入を防止する事が重要なので、クラックやシーリング劣化部のしっかりとして補修が大切です。また、更なる劣化現象に繋がってしまう、内部の鉄筋のサビの補修もきっちり行いましょう!(補修の内容はクラック補修やシーリング補修と同じです。)

廊下ひび割れの原因と対策

廊下の床に激しいクラックが発生。上階の開放廊下床のクラックから、雨水が侵入。また、エフロレッセンスが認められる。

経年劣化や、地震などの強い力が加わったことが原因と思われます。

階下に漏水を起こす可能性がありますので、ウレタン防水や床シート等の施工で漏水を防止します。

鉄部サビの原因と対策

経年劣化や、地震などの強い力が加わったことが原因と思われます。

サビを完全に除去し、再発を予防します!

下地補修(鉄部面の下地処理方法)

劣化塗膜(浮き、ワレ、ハガレ、フクレ)はケレン工具を用いて、入念に除去します。活膜(素地に密着している塗膜)は残してよい。

鉄部の塗装では最も重要な工程です。錆を残したまま塗装したのでは、いかに良い塗料を使用しても期待通りの性能・寿命が発揮できません。部位によっては異なりますが、ワイヤーブラシ、サンドペーパー による手ケレンや電動工具によって錆を十分に除去します。

全面に軽くサンドペーパーを当てウエス等で拭き取ります。ほこり、汚れなど付着物を残したまま塗装しますと密着性が低下します。

塗替時の素地調整の等級

- 旧塗膜の状態:腐食が特に著しい状態

- 素地調整後の素地状態:古い塗膜・腐食部分を完全に除去し、金属下地を出す。

- 工具及び方法:ブラスト法

- 旧塗膜の状態:塗膜が劣化して腐食が目立っている状態

- 素地調整後の素地状態:古い塗膜・腐食部分を除去し、金属下地を出す。活膜が存在する場合は残す。

- 工具及び方法:電動工具(ディスクサンダーなど)と手動工具(ワイヤブラシなど)

- 旧塗膜の状態:塗膜のほとんどは活膜だが、部分的な損傷や錆びの発生が見られる状態

- 素地調整後の素地状態:全体的にケレン工具をあてて劣化した塗膜は除去し、錆びが発生している部分の錆びを落として金属下地を出す。

- 工具及び方法:電動工具(ディスクサンダーなど)と手動工具(ワイヤブラシなど)

- 旧塗膜の状態:塗膜は活膜だが、チョーキングや変色を起こしており、付着物などが多い状態

- 素地調整後の素地状態:粉化物や汚れを除去して清浄にする。

- 工具及び方法:手動工具(ワイヤブラシやサンドペーパーなど)