施工の見どころ

鉄骨造のALC外壁のシーリング作業です。

工場のためALCパネルの数量が多く縦目地や開口部などのメーター数も多くガッツリとしたシール作業です。ALCのため基本目地は増し打ちで開口部等は撤去打替えの作業です。

打ち替え部のシール撤去

サッシ廻りなどの開口部にはカッターを入れて劣化した旧シール材の撤去をしていきます。

ALCパネルの縦目地の場合パネル同士はほぼ接触して立て込んであるため、そもそも撤去打替えをするほどシール材は量的になく無理にカッターを入れるとパネルを削ってしまう可能性があるため基本増し打ちです。

開口部の場合はサッシとパネル同士の隙間にしっかりシールされているので撤去打替えのためカッターで破断しているシール材を撤去していきます。

マスキングテープで養生

撤去した開口部はマスキングテープで養生をしていきます。旧シール材がされていた部分のちり際よりミリ単位外側にテープを貼っていきます。

プライマー塗布

シール材に適合した溶剤のプライマーを目地刷毛にてたっぷりと塗布していきます。

工場ともなると開口部の数量も多いため、プライマーも手早く作業するあまりプライマーも甘い施工となってしまう場合も見受けられます。

開口部のシールの劣化による破断は、シール材そのものよりサッシ際から剥離するような形で破断する場合も少なくありません。プライマー不足はその破断の可能性をより高めてしまうため雨漏りにもつながってしまいます。

縦目地から雨水が侵入して漏水する可能性はとても低いのですが、開口部や横目地などはパネル同士がジョイントしていないためシールのひび割れや破断はより起きやすくなります。

プライマーはシール作業においては一番重要になってくる作業といっても過言ではありません。

シール材注入

今回使用したシール材はサッシ廻りなどの開口部はオートンイクシードを使用し、縦目地や基礎取り合い部には2液成分形のポリウレタンのシール材です。未塗装部分のサッシのサラ上などは変性シリコンです。

シールの劣化がほぼ見受けられない縦目地などはむやみに高価なオートンイクシードなどは使いません。逆に費用だけ増えてしまい依頼主に無駄な費用負担を強いることになってしまいます。

そうならないように現地調査は見積もり担当と一級シーリング施工技能士のもとしっかり調査しています。ペール缶から専用ガンでシール材を吸い込んで準備が整ったらたっぷりと注入していきます。

今回の現場は増し打ちの目地部は約2,000mで打ち替えが約500mほどあります。その他サラ上や貫通部などもあります。

ヘラならし

注入後ヘラ均しをしていきます。ALCパネルは塗装模様の凸部があるためテープが密着しづらいというのもあり、テープ養生をしない代わりに技術的要素が必要になってくる場所でもあります。

シーリング作業は耐久性を求めるのは言うまでもありませんが、仕上がりがものをいう作業でもあります。シーリングの一級防水施工技能士というだけでなく経験に大きく左右される仕事でもあります。

縦目地の場合はテープを一切しないためシール施工後は塗装をするので目立ちませんがそれでも技術が必要です。

開口部を仕上げた後、縦目地の増し打ちに入ります。基礎との取り合いや横目地もしっかりたっぷりと注入しながら仕上げて行きます。

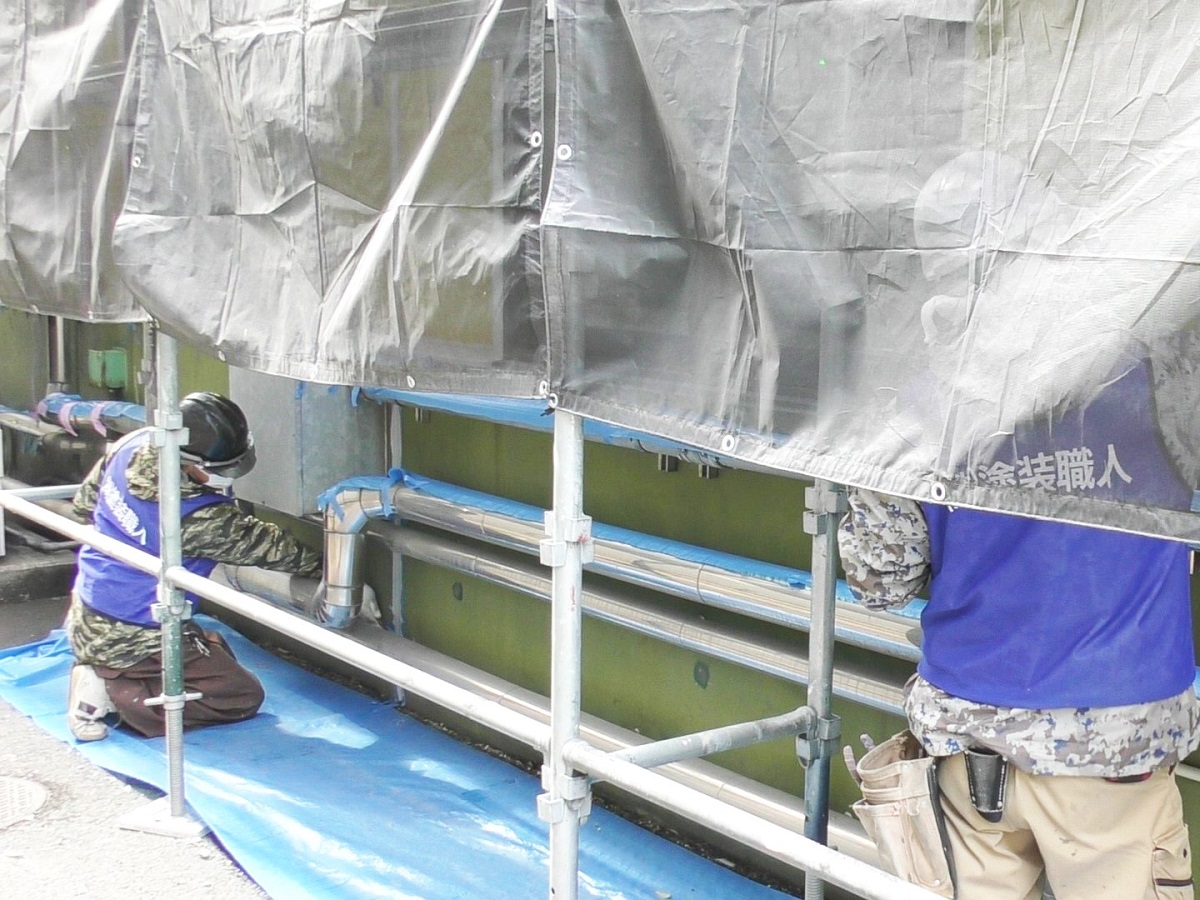

今回の現場は工場のため外装にはパイプ類の貫通部の細かいシール作業も少なくありませんでした。

養生テープ撤去

シールを打ってヘラで仕上げたらすぐにテープをはがして撤去していきます。

表面が少しでも乾いてしまってからテープをはがしてしまうと、シール材がゴム化してしまいはがしたときにシール材を引っ張ってしまい「ヒゲ」が残ってしまいます。

耐久性には支障がないのですが、極力ヒゲが残らないうちにテープを撤去していきます。

仕上がり

テープを撤去して仕上がりですが、シール材の上から塗装をして初めて完成となります。一連の工程がわかる動画もご覧ください。

今回は比較的大きい鉄骨造でのシール作業でした。塗装も入るので2か月あまりの工事ですが天候に恵まれて工程の進捗も滞りなく進みました。

これからエネルギー不足も懸念される世の中ですが、外壁も折板屋根もすべて遮熱塗料で施工しているのでまた別な施工事例で作業状況をお届けします。