「うちのマンション、築年数も経ってきたし、そろそろ大規模修繕が必要かな…」

そのようにお考えの分譲マンション管理組合やオーナー様がいらっしゃると思います。

マンションの維持・管理は、快適な住環境を維持するために非常に重要な課題ですよね。特に、屋上防水は建物全体の寿命を左右すると言っても過言ではありません。

今回は、マンションの屋上防水における「線防水」という工法に焦点を当て、その実態を解説していきます。

屋上コンクリートのひび割れ

皆様のマンションの屋上は、下記の写真のような状態になっていませんか?

屋上のコンクリートにひび割れが目立つ。ひび割れに沿って、黒ずんだ汚れが付着している。雨上がりに、屋上に水たまりができやすい。最上階の部屋の天井に、シミができている。これらの症状は、屋上防水の劣化が進んでいるサインかもしれません。特に、写真のように伸縮目地と呼ばれる部分にひび割れが発生している場合は要注意です。

伸縮目地とは、建物の構造上の弱点をカバーするために設けられたもので、地震や温度変化による建物の伸縮を吸収する役割があります。しかし、伸縮目地は常に外気にさらされているため、劣化しやすく、ひび割れが発生しやすい箇所でもあります。

「まあ、ちょっとしたヒビくらい…」と放置してしまうと、雨水が建物内部に浸入し、雨漏りの原因となります。雨漏りは、建物内部の木材を腐食させ、鉄筋を錆びさせ、建物の耐久性を著しく低下させます。さらに、漏電による火災のリスク、カビの発生による健康被害、資産価値の低下など、様々な問題を引き起こす可能性があります。

線防水とは?全面防水との違い

線防水とは、その名の通り、線状に防水処理を行う工法のことです。具体的には、ひび割れが発生している箇所や、伸縮目地など、特に劣化が著しい部分に限定して防水工事を行います。

一方、全面防水は、屋上全体を覆うように防水処理を行う工法です。既存の防水層を撤去し、新しい防水層を全面的に施工するため、耐久性が高く、長期的な防水効果が期待できます。

ここから、ご紹介する事例は、築年数がある程度経過した港区のマンションの屋上における、伸縮目地の線防水工事です。

現場の状況は構造がRC(鉄筋コンクリート)構造。既存防水はウレタン防水(詳細な工法は不明)です。劣化状況は伸縮目地の破断、ひび割れがあります。脱気筒があり、通気工法の可能性を示唆しています。

それでは、実際の工事の手順を、写真を交えて解説していきます。

ケレン・清掃

まずは、ケレン作業と呼ばれる下地処理を行います。ケレンとは、既存の防水層の汚れや、浮き上がった塗膜などを除去する作業のことです。

ケレン作業を丁寧に行うことで、新しい防水材の密着性が高まり、防水効果を最大限に引き出すことができます。

プライマー塗布

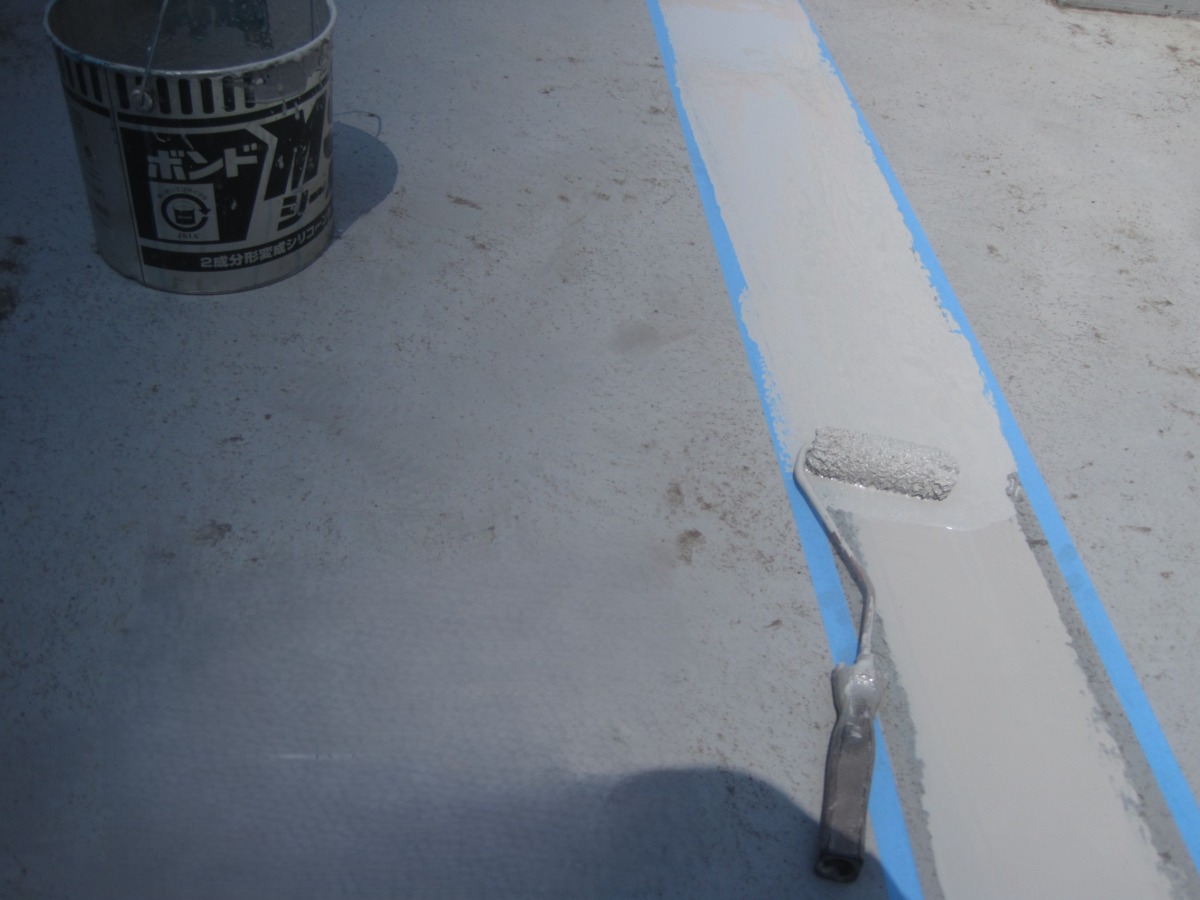

次に、プライマーを塗布します。プライマーは、下地と防水材の接着性を高めるための下地処理材です。プライマーを塗布することで、防水材が下地にしっかりと密着し、剥がれや浮きを防ぐことができます。プライマーは、均一に塗布することが重要です。ムラなく丁寧に塗布します。

ガラスクロス補強

ひび割れが発生している箇所には、ガラスクロスを貼り付けます。

ガラスクロスは、繊維状の補強材で、ひび割れの再発を防止する効果があります。今回の事例では、捨て塗り込みと呼ばれる方法でガラスクロスを貼り付けています。これは、ガラスクロスを貼り付ける際に、下塗り材を同時に塗り込むことで、より密着性を高める方法です。

ガラスクロスは、ひび割れを覆うように、しっかりと貼り付けます。継ぎ目は、重ねて貼り付けることで、強度を高めます。ガラスクロスの種類は、ひび割れの大きさや深さによって選択します。

【関連動画】

ウレタン防水一層目

ウレタン防水材一層目を塗布します。線防水では、伸縮目地を中心に、必要最小限の範囲に防水材を塗布します。ウレタン防水材は、均一な膜厚になるように塗布します。ウレタン防水材の種類は、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性などを考慮して選択します。

ウレタン防水二層目

ウレタン防水材を二層目を塗布します。一層目と二層目を重ねることで、防水層の膜厚を確保し、より高い防水効果を発揮します。塗布後、表面に凹凸がないか、ムラがないかを確認します。二層目の硬化後、防水層の強度を確認します。

トップコート塗布

最後に、トップコートを塗布します。トップコートは、防水層の表面を保護し、紫外線や雨風から守る役割があります。また、美観を向上させる効果もあります。

トップコートは、防水層全体に均一に塗布します。種類は、耐候性、耐薬品性、防汚性などを考慮して選択します。トップコートの塗布後、表面に光沢があるか、ムラがないかを確認します。

【関連記事】

笠木の線防水

屋上の笠木(パラペットの上部)にもクラック(ひび割れ)が発生していたため、同様に線防水を行っています。笠木は、雨水が浸入しやすい箇所であるため、定期的な点検とメンテナンスが重要です。

笠木のひび割れは、Vカット工法で補修します。Vカット工法とは、ひび割れをV字型にカットし、シーリング材を充填する方法です。笠木の種類や形状に合わせて、適切な防水方法を選択します。

そして、線防水を行う際には、以下の2点に注意する必要があります。

- 周囲を汚さないように養生を徹底する(防水材が飛散しないように、周囲をしっかりと養生する必要があります)

- 既存防水との密着性を確認する(新しい防水材と既存の防水層との密着性が不十分だと、剥がれや浮きの原因となります)

まとめ

線防水を選ぶ理由は「コストを抑えたい」「工期を短縮したい」「部分的な補修で済ませたい」といった点が挙げられます。しかし、線防水は、あくまで応急処置です。根本的な解決にはならないため、数年後に再び防水工事が必要になる可能性があります。線防水では、建物の寿命を延ばすことができないからです。

長期的な視点では、全面改修が推奨されます。マンションの防水工事は、建物全体の寿命を左右する重要な工事です。信頼できる業者に依頼し、適切な工法で、確実な防水工事を行うようにしましょう。