墨田区のオフィスビルで実施された屋上防水工事の事例の後編です。

前回は、劣化人工芝の撤去、高圧洗浄、カチオン系樹脂モルタルによる下地調整、プライマー塗布、伸縮目地の処理、防水層の内部からの膨れを防ぐ「通気緩衝工法」をご紹介しました。防水層を支える下地の完成に向けた丁寧な準備が進みました。

今回は、笠木の処理、ウレタン防水材の塗布といった、防水層の核心となる工程にフォーカスします。高い防水性能に迫ります。

【前回の記事】

笠木部の詳細処理:雨水の侵入をブロック

笠木は屋上の最外周に位置し、雨水が建物内部に入り込むのを防ぐ最前線です。ここでは、より高度な防水処理が求められます。

顎テープ施工

今回の笠木には裏側に水切りがなかったため、後付けで水切りの役割を果たす「顎テープ」を施工しました。これにより、雨水の回り込みを防ぎ、笠木裏からの侵入リスクを低減します。

顎下のシール材だけでは防ぎきれない場合もありますが、顎テープによる補強で、漏水リスクは大幅に軽減されます。

【関連記事】

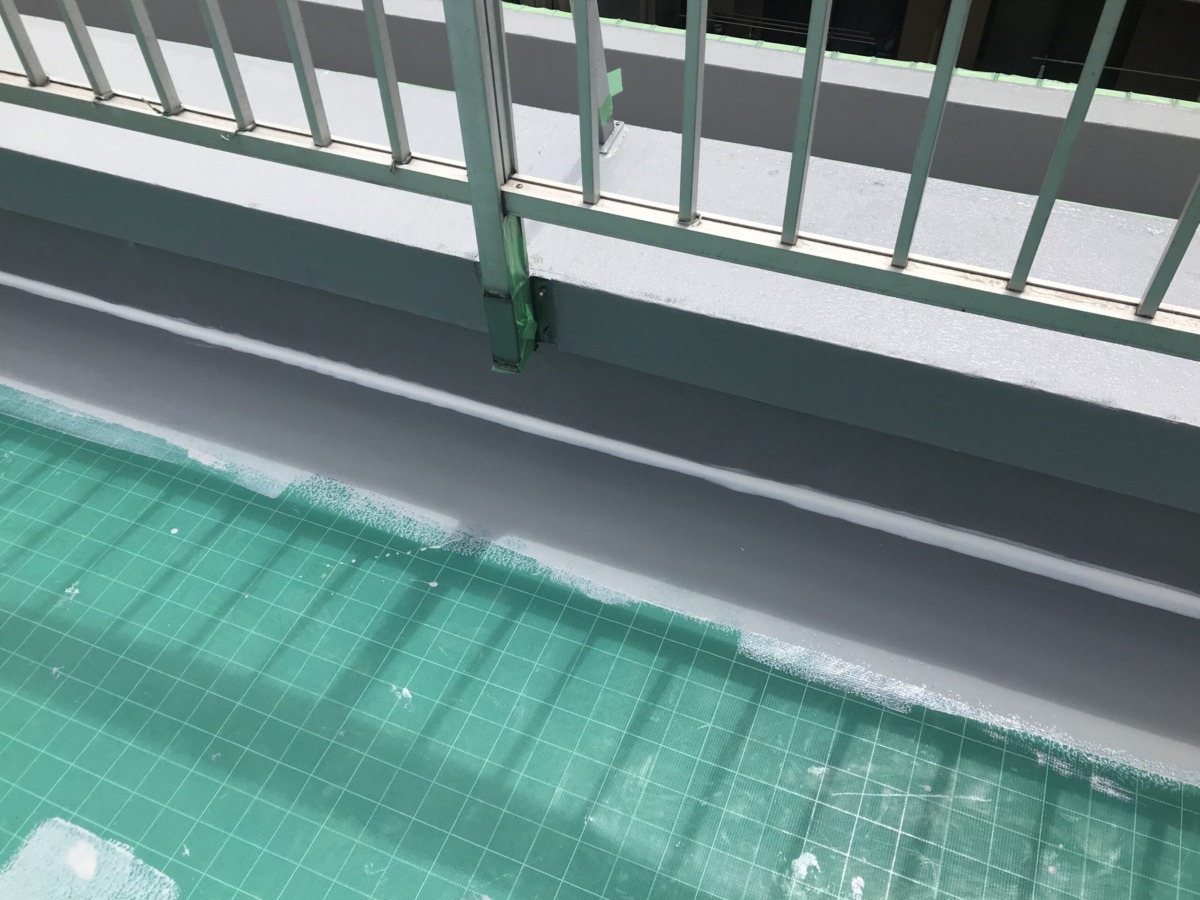

塗膜防水への準備

顎テープ施工が完了すると、この上から防水塗膜が施されます。立ち上がり部分には、後の工程で補強クロスが貼られ、より強固な防水層が形成されます。

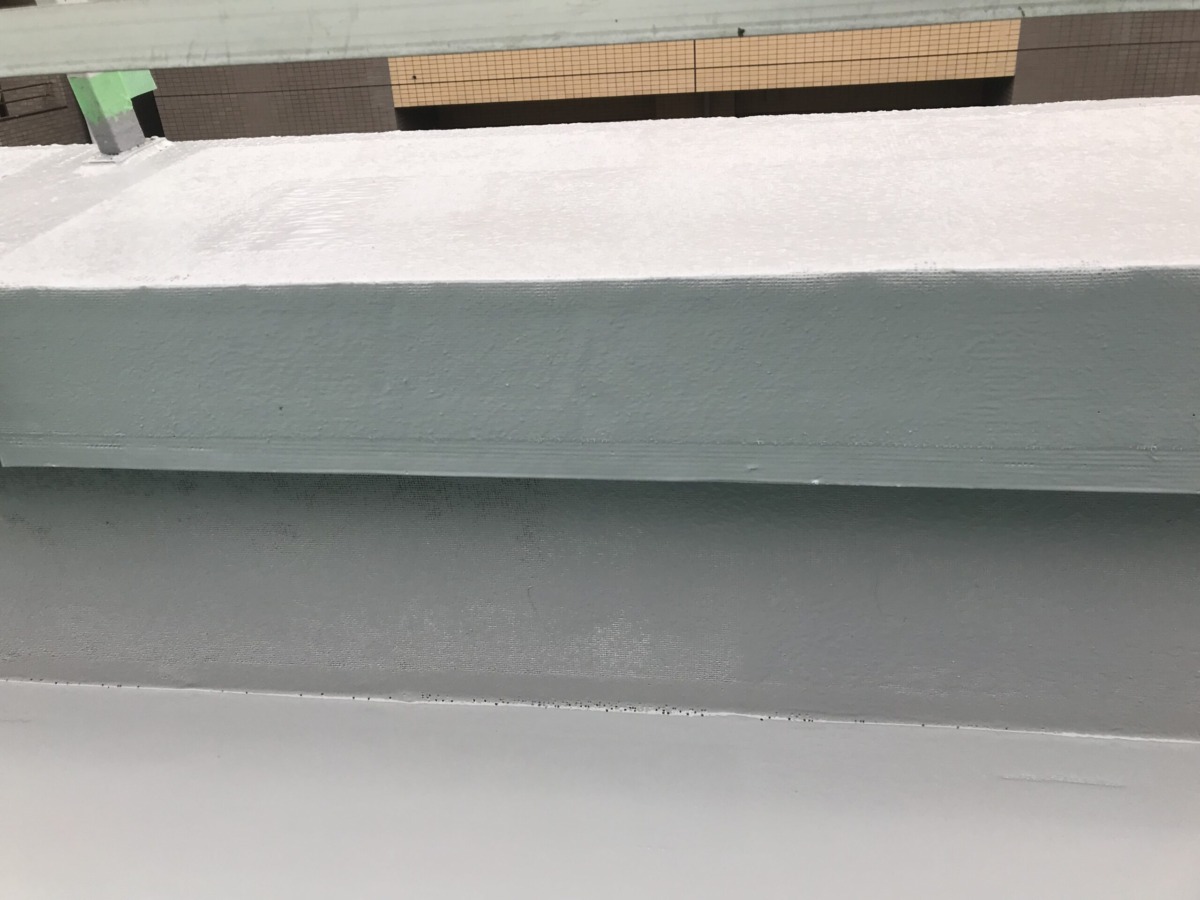

笠木への補強クロス

顎テープの上から、笠木部にも補強クロスが丁寧に貼られました。これにより、ひび割れや剥がれに強い防水層が完成します。外周部という重要なポイントへの配慮が感じられる工程です。

ウレタン防水材の塗布:防水層の本体形成

いよいよ、屋上防水の主役となるウレタン防水材の塗布工程です。

立ち上がり部1回目塗布

立ち上がり部には、ウレタンK材と専用ミックス材を混合したものをウールローラーで丁寧に塗布。1回目は密着性を確保し、しっかりとした基礎をつくる工程です。

入隅部への三角シール

平場と立ち上がりが接する入隅部には、応力が集中しやすく、ひび割れが起こりやすいポイント。そこへ三角形状にポリウレタンシーリングを充填し、段差を緩和することでリスクを軽減します。

顎下シール

笠木の顎下にもシーリング材を塗布。風による雨水の吹き込みを防ぎ、補強としての役割も担っています。

入隅シール施工後

三角シール施工後の入隅部は、防水性がさらに向上。水の侵入リスクを低減し、長期的な耐久性に貢献します。

立ち上がり部2回目塗布

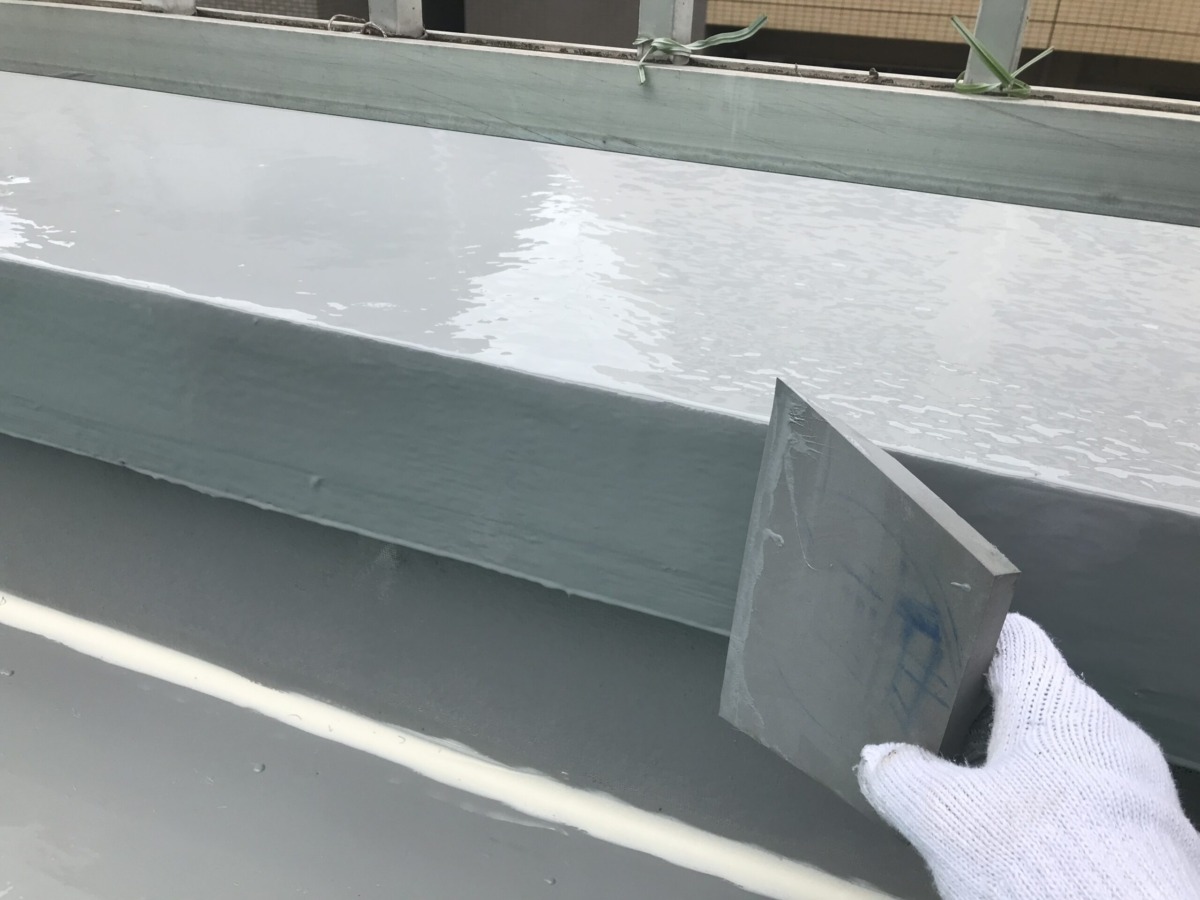

粘度の高い立ち上がり専用ウレタン材をポリベラで塗布し、2層目を形成。道具の特性を活かして厚みを均一に整えることで、緻密な仕上がりが実現しました。

平場ウレタン1回目塗布

金コテにて均一に塗布しました。

トップコート塗布

トップコートは、防水層を紫外線や風雨などの外的要因から守り、耐久性を高める最終仕上げの工程です。加えて、美しい仕上がりを保つ役割も担います。

笠木へのトップコート塗布

笠木部分にはフッ素系トップコートが塗布されました。フッ素塗料は耐候性に非常に優れており、紫外線による劣化を防ぎつつ、防水層を長期間保護します。

さらに、10年間の保証が付く仕様であり、その性能と信頼性の高さが伺えます。

平場2回目塗布

同様に金鏝を使って2回目の塗布を実施。2層にすることで、十分な膜厚が確保され、より高い防水性能と耐久性が得られます。

【関連動画】

トップコート施工後

トップコート施工後の屋上面は、写真でもわかるように、非常に滑らかで均一な仕上がりになっています。見た目の美しさだけでなく、防水層としての機能を長く維持することが期待されます。

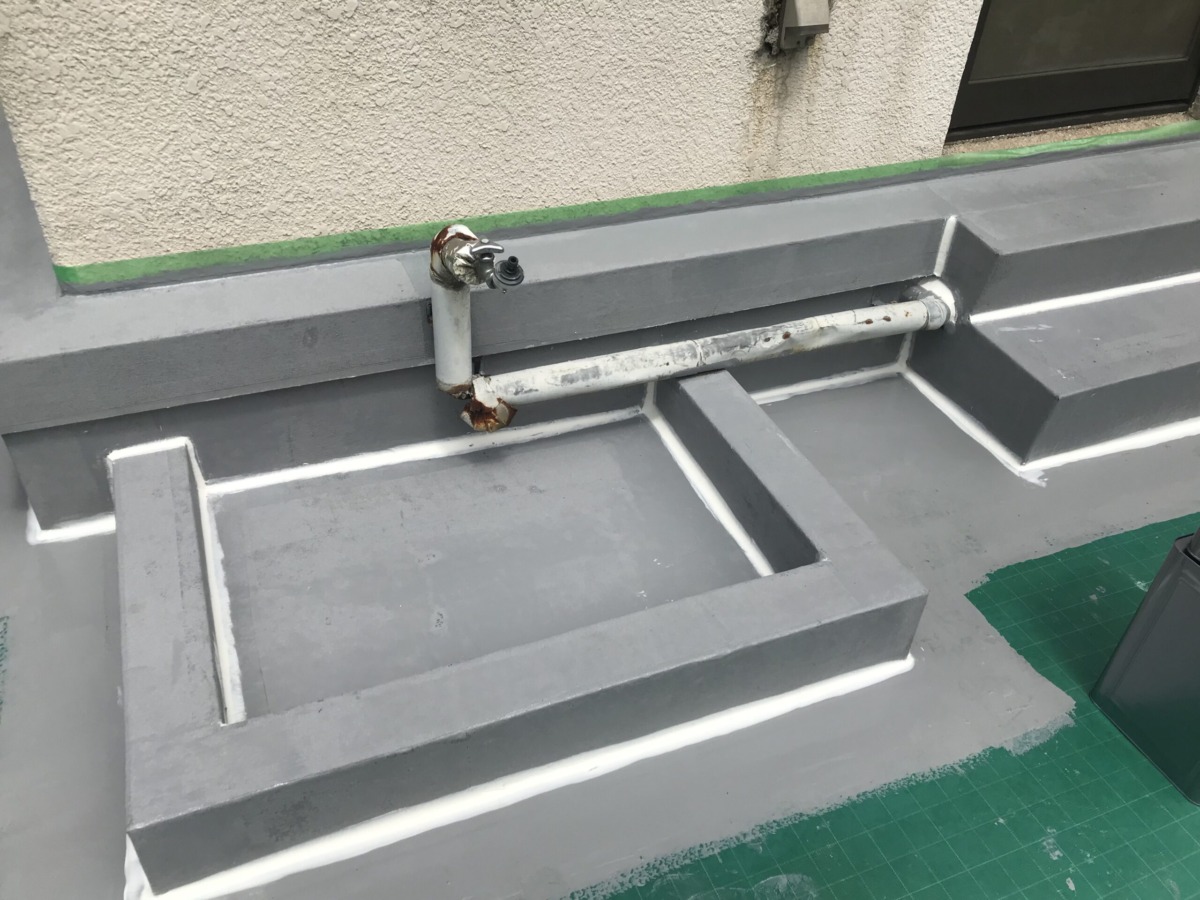

庇の施工:細部まで丁寧に一体感を追求

屋上から張り出した庇部分も、屋上防水と一体となるように施工されました。

庇施工後

トップコート塗布が完了した庇部分は、屋上面と同様の質感と仕上がりを持ち、一体感のある美しい防水層となりました。細部まで統一感を持たせた丁寧な施工が光ります。

工事を終えて

今回の墨田区オフィスビルにおける屋上防水工事は、劣化した人工芝の撤去から始まり、下地調整・プライマー塗布・伸縮目地処理・通気緩衝工法を経て、ウレタン防水材とフッ素トップコートの施工まで、緻密な工程管理のもとで進められました。

とりわけ、雨水の浸入リスクが高い笠木部への対処や、下地の湿気を逃がすための通気緩衝工法の導入など、細部への配慮が随所に見られる施工でした。この防水改修により、オフィスビルは今後も長期間にわたり、風雨からしっかりと守られるでしょう。